ハーマンモデル:中小企業の採用・育成・営業・会議が変わる「4象限思考」の実践法

はじめに:なぜ今「脳の使い方」をビジネスで考えるのか

同じ説明でも、すぐ理解する人もいれば、ピンと来ない人もいる——その差は能力よりも「情報の受け取り方=思考のクセ」に起因することが少なくありません。ハーマンモデルは、ゼネラル・エレクトリック(GE)社に勤務していたネッド・ハーマンが、大脳生理学に基づく行動分析をもとに提案した枠組みで、ロジャー・スペリーの「右脳・左脳モデル」と、ポール・マクリーンの「三位一体型脳モデル(爬虫類脳・辺縁系・大脳新皮質)」を統合し、**脳の優位度(利き脳)**を4つの象限に数値化・言語化します。

ビジネス現場では、この4象限を理解するだけで、採用のミスマッチ減少、育成の効率化、営業成約率の改善、会議の生産性向上、現場のコミュニケーション摩擦の低減に直結します。

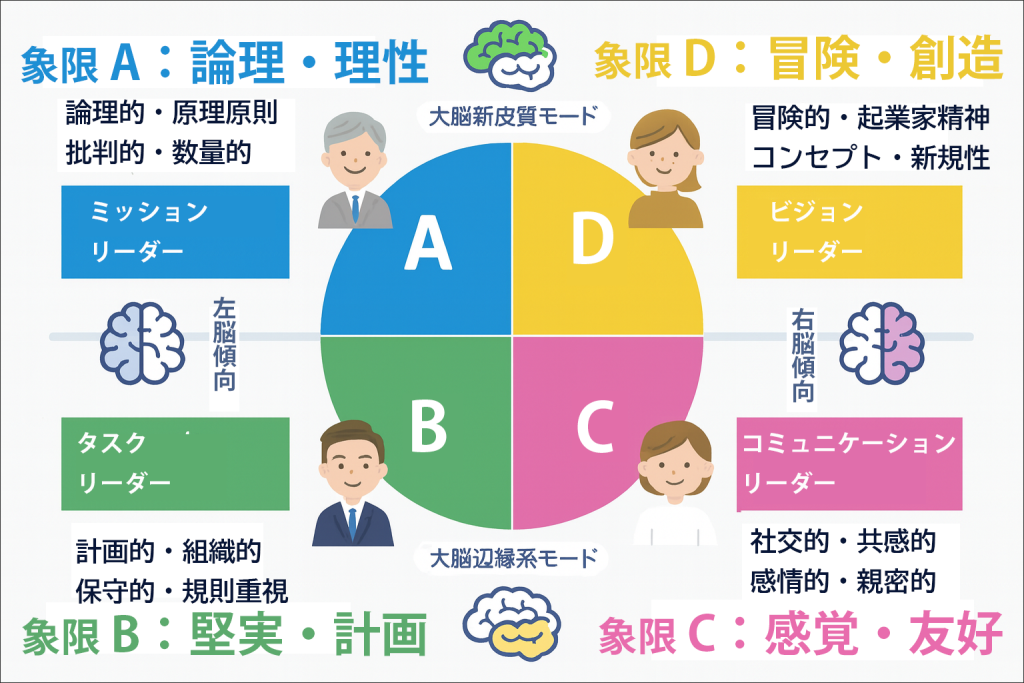

4象限の全体像

ハーマンモデルは、脳を左右(右脳・左脳)×層(大脳新皮質・辺縁皮質)で4象限に整理します。

- A象限:大脳新皮質 × 左脳

論理・分析・事実・数値に強い。結論から説明されると安心。 - B象限:辺縁皮質 × 左脳

計画・手順・再現性・締切順守が得意。段取りと手順書が命。 - C象限:辺縁皮質 × 右脳

感情・共感・チームワーク・対人関係が強み。ストーリーで理解。 - D象限:大脳新皮質 × 右脳

直観・全体像・アイデア創出・未来志向。絵や比喩で掴む。

モデルの理論背景とビジネス解釈

- 右脳・左脳モデル:右脳=イメージ、左脳=言語・論理

- 三位一体型脳モデル:辺縁系=本能・感情/大脳新皮質=理知・事実認識

両者を重ね合わせることで、「人は何に安心し、どんな説明で動くか」を読み解けます。

4象限別の強み・弱み・刺さる訴求

A象限:論理・理性(分析・数値・合理性)

- 強み:損益・ROI・KPIに強い/因果関係を素早く把握

- 弱み:感情面の配慮が薄くなりがち/完璧主義で決断遅延

- 刺さる訴求:データ、比較表、エビデンス、結論→根拠の順

- NG:抽象論のみ、裏取りなしの情緒的アピール

B象限:堅実・計画(手順・計画・管理)

- 強み:標準化、マニュアル化、進捗管理、品質と安全

- 弱み:変化への抵抗、過度な手続き主義、イノベーション停滞

- 刺さる訴求:スケジュール、WBS、RACI、チェックリスト

- NG:計画なき号令、役割不明な丸投げ

C象限:感覚・友好(共感・関係・支援)

- 強み:顧客満足、チーム士気、対人調整、接客や面談

- 弱み:数値化・定量評価が苦手、境界線が曖昧になりがち

- 刺さる訴求:ストーリー、事例、顧客の声、ビジュアル

- NG:冷たい言い放ち、感情の否定、独断専行

D象限:冒険・創造(創造・全体像・未来)

- 強み:新規事業・企画発想・仮説構築・変化推進

- 弱み:詳細詰めが甘い、現場落とし込みが遅い

- 刺さる訴求:ビジョン、プロトタイプ、概念図、将来像

- NG:細則から始める議論、想像を阻害する否定先行

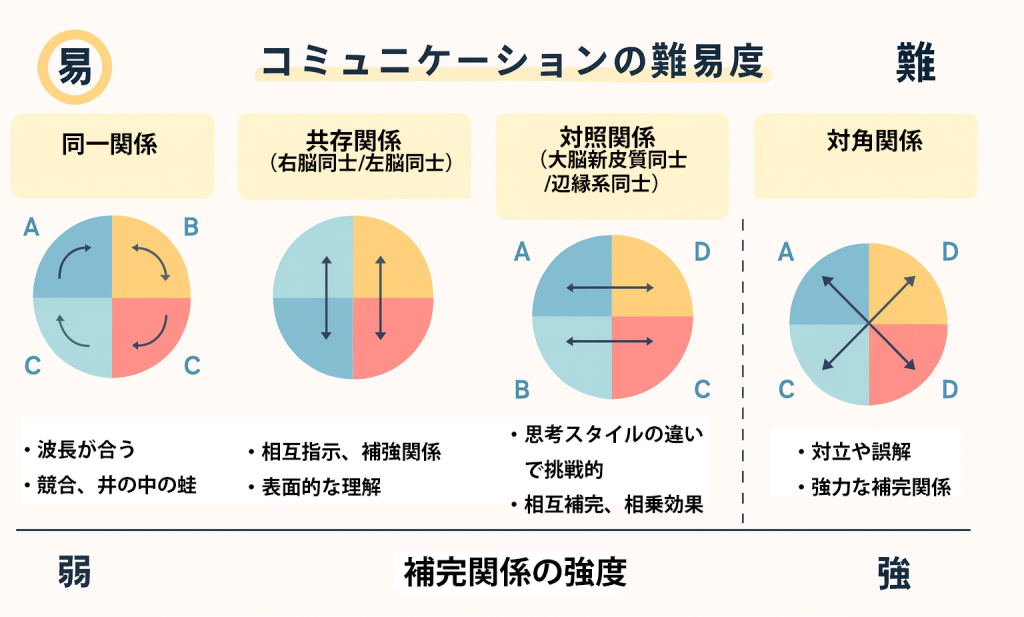

コミュニケーションの相関と摩擦パターン

同一関係(A-A/B-B/C-C/D-D)は波長が合い進行は速い反面、視野が偏りやすい。共存関係(A-B、C-D)は相互強化が働く一方、理解の取り違えで見落としが発生しがち。対照象限(A-D、B-C)は補強・合成に向くが、スタイル差が挑発的に映る場合があります。最も誤解が生まれやすいのは対角関係(A-C、B-D)で、数値・図解・段取り・物語などの共通言語で“翻訳”することが突破口になります。

同一関係(A-A/B-B/C-C/D-D)

- 難易度:小/波長が合い、進むのが速い

- 副作用:思考の偏り・競合・内向き化(井の中の蛙)

共存象限(A-B/C-D)

- 難易度:中/相互強化しやすい

- 副作用:理解の仕方を取り違え、見落としが発生

対照象限(A-D/B-C)

- 難易度:中/補強・合成ができる

- 副作用:スタイル差から挑戦的・攻撃的に見えやすい

対角象限(A-C/B-D)

- 難易度:大/補完し合う一方、誤解・対立が頻発

- 突破口:共通言語(可視化・例え・段取り・指標)を介す

中小企業での実装シナリオ

採用・配置

- 求人票を4象限向けに4種用意(同じ募集でも訴求を変える)

- A向け:職務目的・KPI・要件・評価基準

- B向け:日次・週次の仕事構造、標準手順、育成プラン

- C向け:顧客・チームのストーリー、価値実感、働く意義

- D向け:事業ビジョン、裁量範囲、挑戦領域、プロトタイプ

- 面接では、候補者の説明の仕方・質問の質から優位象限を推定。

- 配置は「役割×象限の相性」で決定(例:品質はB、企画はD、数値分析はA、CSや広報はC)。

育成・評価

- 研修設計を4象限にチューニング

- A:ケース解析、数字で効果測定

- B:演習→手順化→ロールプレイ→標準化

- C:ロールモデル観察、フィードバック、1on1

- D:問題発見→発想法→試作→検証サイクル

- 評価はKPI+KBI(行動指標)を併用し、象限ごとの良さを公平に可視化。

営業・提案

- 提案書の4レイヤー構成

- A:現状分析・市場/財務インパクト

- B:導入計画・役割分担・リスク対策

- C:顧客の成功物語・支援体制・FAQ

- D:ビジョン・全体像・ロードマップ・試作案

会議・意思決定

- アジェンダは「A→B→C→D」の順で用意

- 事実(A)→計画(B)→利害関係者配慮(C)→将来像と余白(D)

- 合意形成は「A/Bが決め、C/Dが支持する」か、「C/Dが発案し、A/Bが整える」いずれかの動線を明示。

4象限ミックスのチーム設計

役割設計の基本

- A×B:現実性と実行力(運用の柱)

- C×D:顧客理解と革新(成長の翼)

- A×D:データ駆動の新規事業

- B×C:顧客起点の品質改善

典型的な失敗と回避法

- D過多:アイデアは出るが落ちない → BのPMを補強

- B過多:高品質だが変化に弱い → Dの探索を少量ずつ定常化

- A過多:論理偏重で関係性が痩せる → Cの顧客接点で温度を戻す

- C過多:空気は良いが成果が曖昧 → Aの指標化で締める

ケーススタディ

事例1:製造業の歩留まり改善(A×B主導、C×D補助)

- Aがデータで不良発生源を特定、Bが標準手順を整備。

- Cが現場教育と声かけで定着、Dが新治具案を提案。

結果:不良率▲35%、教育時間▲20%、オンボーディング期間▲30%。

事例2:EC新商品の立ち上げ(D×C主導、A×B整備)

- Dが価値提案とプロトタイプ、Cが顧客テストとレビュー収集。

- Aが単品P/LとLTV試算、Bがローンチ計画と在庫・オペ整備。

結果:初月CVR1.4倍、3か月で黒字化、返品率▲25%。

よくある誤解(FAQ)

Q1:人は1象限だけ?

A:複数象限を持ちます。場面で使い分ける人も多く、「傾向」として捉えるのが正確です。

Q2:象限は固定?

A:経験と学習で伸びます。弱い象限は「補完か、鍛錬か」を役割と戦略に応じて選びます。

Q3:診断を受けないと使えない?

A:アセスメント(HBDI®)が最も正確ですが、観察と仮説で運用し、施策の効果を検証するだけでも十分に成果が出ます。

現場で使う「ミニ・チェックリスト」

- 説明資料は4枚で4象限を満たしているか?

- 会議はA→B→C→Dの順で進行できたか?

- 施策評価は**KPI(A/B)+声(C)+学び(D)**を併記したか?

- 採用・配置で象限の相性を考慮したか?

- 反対意見は象限の違いとして翻訳してから議論したか?

倫理と留意点

- ハーマンモデルはレッテル貼りの道具ではない:個人の可能性を狭めない。

- 人事評価は成果・行動・能力で総合判断:象限は文脈づけに使う。

- ダイバーシティ:異質の組み合わせが価値を生む。対立は翻訳で解消。

まとめ:4象限を共通言語に、成果と関係性を同時に引き上げる

ハーマンモデルは、「誰に・何を・どう伝えるか」を構造化し、成果(A/B)×関係性(C/D)を両立させる実務のフレームです。中小企業こそ、限られた資源で最大の成果を得るために、4象限ミックスのチーム設計と資料設計を標準化しましょう。

[監修:社会保険労務士・中小企業診断士、島田圭輔]

人事評価・賃金改定のことなら「社会保険労務士法人あい」へ